老城承载城市的记忆,而古街是老城的血脉。

阳江地处南海之滨,历史悠久,人文璀璨。从西汉元鼎六年(公元前111)置高凉县算起,迄今已有2130多年的历史,其中有1300年治所在今阳江老城区。千百年来,名流迭至,才俊辈出,古迹遗存甚多。一砖一石一楼台,一树一花一亭阁,皆是岁月的见证和乡愁的寄托。2023年、2024年,南恩路、太傅路相继入选广东省级历史文化街区。龙津路创建省级历史文化街区工作在进行中。

当前,我市正着力打造漠阳特色文化名片,推动海丝名城建设。为唤起更多人对老城的关注,点燃保护传承漠阳文化的热情,进一步增强文化自信,本报组织专题报道组,爬梳文献资料,对话文史学者,探访老街古巷,采写“阳江历史文化街区探源”系列报道。

南方的夏日,阴晴无定

雨水常不期而至

我们从市区出发

踏入烟雨笼罩的阳江旧城区

沿着南恩路、太傅路前行

而后拐进青石板铺就的老街旧巷

抚摸着那些满布岁月烟尘、罅隙中

不时钻出绿草的墙垣

冥想间,思绪飘远

仿佛走进这座城市绵延千年的记忆长河

这里,是城市梦想启航的起点

这里,是阳江人心灵的栖息之所

是永恒的精神家园

一段百折不挠的艰辛建城史

栉风沐雨阅沧桑

古老鼍城韵悠扬

曲折幽深的小巷,宛如古城的血管,蜿蜒穿梭于鳞次栉比的新旧民居之间。

阳江古城的历史,远比这堵城墙所见证的岁月更为悠久。

崇山峻岭之间,漠阳江一路碧水奔流,历经百转千回,最终浩浩荡荡注入南海。入海之前,冲积出一片肥田沃土。有人定居下来,繁衍生息。

人因城而聚,城因人而兴。史志记载,阳江城址并非一开始就位于现今的阳江旧城区,而是历经多次迁移。

公元前111年,西汉元鼎六年,朝廷设立合浦郡高凉县,这被认为是阳江建制史的开端。据考证,当时高凉县治设在今阳东区大八镇古城村。

自东汉延康元年(220)至隋朝的三百多年间,安宁县、高凉郡、高州、高凉县、阳江县等的治所,多数时候位于今江城区白沙旧州城一带。

649年,唐太宗贞观二十三年,朝廷废除高州都督府,设置恩州,州治最初设在西平县(今江城白沙圩一带),后来迁到今天的阳江城。

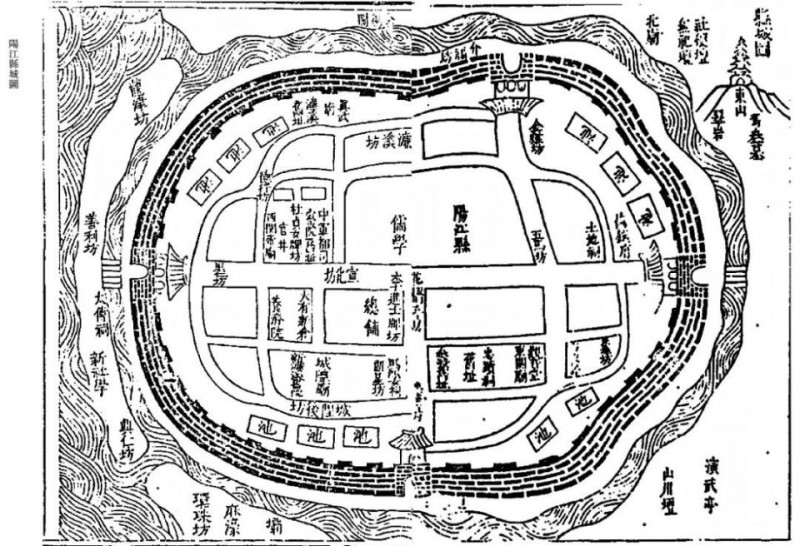

自此,阳江城1300多年的历史正式开篇。因为这座古城东北方向隆起一山,形状像鼍,叫作鼍山。“古阳江城以鼍山(现学宫周围)为中心,按‘鼍龙入海’格局建城,故阳江简称鼍城。”阳江文史学者冯峥如此解释。另有文史研究者认为,鼍为龙种,是天上的青龙星座在漠阳大地的赋形,故阳江城雅称鼍城。

在长达400多年的时间里,阳江城有城而无墙。直到宋绍圣四年(1097),知州丁琏在任时开始依鼍山修筑土城,并引漠阳江水为护城河。城高一丈五尺,厚一丈,周长五里,绕城挖堑沟,深一丈,宽一丈(后扩至三丈五),周长六里。这奠定了阳江城的基本格局。此后,历经元、明、清三代,在约800年的时间里,阳江城不断完善、加固,成为一方繁华都邑。

元大德年间(1297—1307),阳江城外栽种簕竹,作为护城屏障。明代时,修缮更为频繁。明洪武三年(1370),千户张均德绕城砌砖垒石,阳江城墙由土墙变为砖城。城墙高二丈,厚一丈五尺,周长八百九十二丈,城上设有周庐数十座,垛口一千多,并在东西南北方向建门楼,分别命名为承宣门、威肃门、宁海门、镇安门。隆庆四年(1570),知县王仲将城墙增高五尺。万历十年(1582),一场超强台风来袭,楼橹(瞭望台)和周庐半数被毁,同知方应时主持重修。崇祯十三年(1640),知县孙自修主持增修城墙,并撰写《增修县城记》。

这年农历十月的某天,阳江城内一片热火朝天景象。阳光照在身上,让人温暖。知县孙自修一声令下,一场浩浩荡荡的修城“百日攻坚战”打响。乡绅民众有钱的慷慨解囊,有力的出工出力,挖沟修壕、挑土垒墙。经过三个月的奋战,城墙维修圆满完工。第二年春节,满城大小官员偕同百姓登上城楼远眺,只见城墙绵延起伏,护城河波光粼粼,远处层峦叠翠,大江奔流入海,一派海晏河清的升平景象。

孙自修修城仅仅四年后,明朝覆灭。至清康熙十一年(1672),知县孙廷铎重修城楼。此后,历任知县时有修缮,但城墙经常遭遇台风侵袭受损。嘉庆十四年(1809),阳江人再次修葺城墙,雉堞清晰可见,但楼橹周庐仍有缺失。道光元年(1821),有司主持添建了四城门内兵房30间,并对城垣进行修缮。道光二十年(1840),乡绅谭鸿义捐资重建四座城楼。

实际上,由于阳江城临近海滨,多风灾雨害,除了兵匪之患,千年建城史,也是人与自然灾害作斗争的艰辛历史。

进入20世纪,古城墙的防御功能逐渐减弱。陈炯明主政广东期间,颁布治粤政纲,掀起声势浩大的拆城筑路运动。1929年,县长姚之荣下令拆除城墙和城楼。1931年,李伯振接任阳江县长,继续推动城市建设。短短几年间,阳江旧城墙被拆除,南恩路、河堤路、太傅路、渔洲路等建成,南恩路、太傅路、河堤路等沿街的“风雨廊”式骑楼拔地而起。钟元照向我们展示了一张1932年的百姓买地收据,这是拆城墙筑马路的见证。

细雨淅沥,太傅路改造如火如荼,这条街为纪念在海陵殉国的南宋太傅张世杰而得名。淡黄色的外墙立面,古朴典雅的装饰风格,唤起阳江人对老街的记忆。去年5月,太傅路改造工程启动,最大程度还原骑楼建筑的风貌,恪守老街布局特色。钟元照和一群故交好友时常会来施工现场徜徉,回味童年时的旧街模样。

站在街口,钟元照讲述了一件往事。太傅路改造刚开始时,他看到工人从地下挖起一堆大砖块,多为青砖,少数红、青相杂。多年与文物打交道的他,目光敏锐地发现这些砖块与当下的建筑用砖不同,可能是阳江古城墙的砖块。他当即上报市文物部门,后相关部门将这些砖块收集起来。

“每块砖都承载着一个故事,记录着这座古城一段过往岁月。”钟元照说。

一部绵延千载的文华传薪录

漠阳代有名流至

文采风华泽后人

那是一个燠热的盛夏,南国鲜艳夺目的扶桑花在江畔灿烂绽放。漠阳江下游的高凉郡城码头鼓乐喧天,一艘楼船徐徐靠岸,一位英俊的白脸书生在众人簇拥下登上码头。

这是阳江文化学者陈计会,在其专著《漠阳访古》中描写的1700年前的一幕。

书生叫杨方。出身寒门,看透了重门阀出身的官场炎凉,遂向东晋朝廷自请担任高凉太守,以远离纷争,潜心学问。杨方是东吴孙权开郡百年来,首位留名志书的高凉太守。

阳江地处岭南,山川秀丽,物产丰饶。中原汉文化的传入过程中,与俚僚文化在碰撞中交融。许多历史名人随之留下足迹,他们的故事,为这座城市增添了深厚隽永的文化内涵。

杨方的才名在建康城即广被称颂。远离政治中心,来到偏远的高凉,更觉天高地阔。公务轻松,他常与友人嬉戏游乐。在阳江,有一种大红花,又叫扶桑花,从春天开到冬天,格外灿烂红艳。杨方对这种花喜爱有加,渴望移植到居家附近,如此一来,早上可以欣赏娇艳的花朵,晚上可以坐在花旁休憩,悠然自得!赏完大红花,遂作诗歌《扶桑》以遣兴,有句云:“我心羡此木,愿徙著余家。夕得游其下,朝得弄其葩。”这是阳江第一首见于史籍的诗歌,籍贯会稽的江南才子,开创漠阳文雅之风。

杨方之后,历朝历代皆有中原官员留迹阳江。相对于中原地区,岭南开化较晚,漠阳地区更是处于岭南边陲,是古代官员的流放之地。不少名流被贬谪至阳江,留下许多脍炙人口的诗文。华南师范大学历史文化学院副教授段雪玉称,阳江由此人文蔚起,蛮夷之区一变而为“海滨邹鲁”。

较早可考的是中唐诗人刘言史的几首诗。如《偶题》二首其二有句云:中使不知何处住,家书莫寄向春州。诗人因事获罪被贬春州(今阳春),身心俱疲,苦闷凄凉,乃寄意诗中。阳春与阳江相距仅数十里,料想诗人为排愁解闷,亦曾到过阳江城。

除了刘言史,历史上还有四位丞相或曾在阳江为官,或遭贬至此,包括唐朝的崔珙、唐承训,宋朝的留正,元朝的伯颜。其中,崔珙于唐武宗会昌四年(844)被贬为恩州司马,清苦自守,施政宽和,深受百姓爱戴。

南宋绍兴三十年(1160),留正被任命为阳江县尉,他对地方治安治理有方,大力打击海盗,百姓得以安居乐业。留正还利用官署前的小片空地,栽种了几十株梅树。梅枝刚劲,铁骨铮铮,成为他气节情操的象征。其后来进入朝廷中枢,成为一代贤相。

留正离开10余年,阳江迎来一位状元郎黄公度。他因诗得罪奸相秦桧,后出任南恩州知州,任上清积案,除陋习,废苛捐杂税,并做了一件功德无量的事——重教兴学。他每年增拨粮食作为学校的办学经费,并遴选才俊,因材施教。在黄公度的大力推动下,高凉学子勤奋上进。绍兴二十四年(1154),邑人梁作心高中进士,这是阳江自唐贞观置州以来首次有人科举登第。欣喜之余,黄公度给梁作心回信:“亲承圣问,高擢儒科,青衿知稽古之荣,梓里见破荒之事。”

位于现阳江城内的原南恩州衙有东、西两园。由前知州丁链开湖种莲而造。黄公度在知州任上,于西园筑造隆荫堂,退堂之后,常到两园宴客,吟诗作对,留下了许多诗词,如“颠狂柳絮将春去,排比荷花刺水开”“风送清香过短墙,烟笼晚色近修篁”。品读这些诗词,可以想象东园、西园堂庑华美,怪石嶙峋,美景令人流连忘返。

1540年的冬天,时值明嘉靖十九年,阳江城吹起北风,但仍然远比遥远的江浙暖和。这天,阳江县衙迎来会稽籍的新任主簿潘镭。随行队伍中,有一个20岁左右的清俊书生,他是潘镭的准女婿徐渭。次年夏天,荔熟时节,在岳父工作的官舍,徐渭完婚,曾任光禄寺丞、此时退隐故里的阳江进士刘竑充当媒人。1542年冬,徐渭北归返回家乡会稽。十年后的又一个冬天,徐渭无意中翻检到刘竑旧日寄来的书信,回忆起在阳江成婚时的场景,哀岳父、妻子和媒人刘竑都已辞世,遂赋诗三首,其一云:十年前与一相逢,光景犹如在梦中,记得阳江官舍里,熏风已过荔枝红。

徐渭才名满天下,诗文、绘画、戏剧各方面皆独树一帜,与解缙、杨慎合称“大明三大才子”,怎奈命运多舛。在他狂狷忧愤的一生中,20岁时在阳江官舍里婚娶的那幕,始终是心底最温暖的记忆。

阳江城内的东南方,现卜巷街和横石街附近,曾是永泰坊所在,坊内有一座借山亭,又名借山书院。400多年前,这里是阳江的理学讲习所。名儒沈思孝曾在此开馆授徒。其文采风流和思想气节为时人所称颂,他传播的儒家思想,深深影响了阳江一代代士人学子。

沈思孝号继山,因反对张居正“夺情”受廷杖充军岭南。曾受邀为阳江学宫尊经阁撰《建尊经阁记》。在借山亭传道授业四年,沈思孝培育了一大批优秀士子。

借山亭建成后,有“海青天”之誉的海瑞专门写了《借山亭记》一文。而明朝大戏剧家、被称为“东方莎士比亚”的汤显祖也与借山亭、沈思孝有一段因缘。汤显祖被贬官徐闻时,途经阳江,留下了《阳江道中》《莲塘驿》等诗歌,并专程探访沈思孝。同遭贬谪,两人心意相通,互有唱和。

在阳江,沈思孝还与进士刘芳的孙子、刘竑的儿子——刘津及冯羽王、唐寅仲等文友交好,常在借山亭聚会,并一同前往北山、东山、学宫等地游玩酬唱。春日,黄鸟嘤嘤鸣叫,三五好友在北山树下举杯畅饮;仲夏,到北山看宋元人的石刻,漫话岁月浮沉。

透过史书中的只言片语,诵读一首首诗词,我们仿佛看到400年前的阳江城里,雅客云集,登临唱和,文事之盛,令人叹为观止!

万历十年(1582),张居正死。次年沈思孝复出。刘津作长诗相送,沈思孝作诗回赠。“羡君高谊自云天”,临行之际,太多的不舍,都已融入诗句。

时间移到清末,祖籍揭阳的台湾爱国诗人、“海东三杰”之一的许南英,在阳江同知任上有政绩,也留下不少与阳江乡绅雅士的唱酬之作。其子是散文名篇《落花生》的作者、现代著名作家许地山,曾随父在阳江读书生活三年,笔下许多作品留有关于阳江城的记忆。

千古兴亡多少事,悠悠,不尽漠江滚滚流。文脉赓续,传薪不绝。他们的故事,存留漠阳史册,他们的姓名,光照鼍城山水。

一卷藏在民谣里的

『清明上河图』

春来踏青夏扒船

秋日放鹞冬迎新

千百年前

那些在志书史册中

没有只言片语的“无名之辈”

在“四时常花三冬无雪”的阳江城内外

有着怎样的生活呢?

一座远离中原的海边小城1300年的岁月,于卷轶浩繁的史籍中,化作案头云淡风轻的几页。曾经的人间烟火,在古旧的卷册之中,偶尔露出蛛丝马迹。

北宋中期,张师正担任恩州知州。一天,城里有一名匠人求见,张师正问他有何本事,工匠满怀信心地回答:“会制作吊在衣裙上的银饰。”张师正又问:还有其他本事吗?工匠说:“还会在衣物上画画。”张师正让仆从拿来一件小孩衣服,让工匠当场展示。工匠一番操作,衣服装饰精美、图画漂亮,光彩照人。两种技艺,一叫钖销,一叫罨画。

这段故事记录在张师正的笔记小说《倦游杂录》中,可见900多年前的阳江城内藏龙卧虎,有许多技艺精湛的能工巧匠,也从侧面说明当时阳江贸易已较发达。遗憾的是,这名手艺精巧、落落大方的艺人,没有在史书上留下姓名。

450余年前的一个端午,雨后天晴,清凉的风从遥远的海上吹来,在靠近漠阳江出海口的顿钵山下,今石觉寺、西濑洲尾西浦一带河道,一场盛大的“斗龙船”竞渡正在进行。江面上,群龙扬威漠水,壮丁挥桨,舟行如飞;河岸边,观者如潮,摩肩接踵。呐喊助威的人群中,就有沈思孝。前一刻,或许他刚在借山亭讲完课。穿过半座阳江城,沈思孝陪同阳江官员观看比赛,并留下了“别浦涛声生海上,乱峰云色落尊前。越人岂解怀沙事,亦遣苍龙竞碧川”的诗句(《五月五日同杨参戎诸君水头放舟》)。

陈计会据此诗考证,明万历年间,扒龙船在阳江就是一项相当普及的民俗活动了。400多年来,漠阳江面上的龙舟锣鼓声和船号子,未曾停歇。

除了零星的史书记载,阳江民间流传着许多反映节俗的民俗歌谣。浓浓的人间烟火气,就藏在民谣里,这是阳江的“清明上河图”。

在甜酒社区盐场衙的濂溪坊文博园,阳江民俗学者陈慎光手指敲击桌面,念起一首《月节歌》:一月穷,二月空;三月铲太公(清明扫墓祭祖),四月蝉喊粽;五月龙出涌(龙船上水,端午竞渡),六月腰骨痛(收稻插秧,腰酸背痛);七月粉仔长过葱(七月十四盂兰节,做汤粉、粉仔等拜神),八月芋头蒙;九月鹞担弓(重阳放风筝),十月禾尾秾(稻谷熟,农事忙);十一月系冬,十二月锣鼓炮仗响叮咚。

“这首《月节歌》,唱出了阳江每个季节最重要的节日和过节习俗。歌谣唱的是:春天踏青听蝉,夏天龙舟竞渡,秋天登高放鹞,冬天岁末迎新。”陈慎光说。

那时的阳江城,南望是海,西邻大江,东面、北面山谷之间,稻田阡陌交错。农事繁忙,生活清苦,日未出而作,日落仍未能歇息,成了当时阳江人的常态。不过辛劳之余也有乐事,上述民谣中所说的“鹞担弓”便是其中之一。

阳江风筝历史悠久,那时城外的北山上还没有现在这么多树,是放鹞的首选之地。清末拔贡、阳江书法家林葆莹有诗:“浮图七级北山坳,纸鸢登高万影交。有客流杯池上醉,一葫芦酒杂山肴。”重阳当天,秋高气爽,大家成群结伴登高,来到北山石塔旁的山岰,有的带着瓜果酒水席地而坐,文人雅士赋诗作对,孩童在大人帮助下放飞风筝,生动的灵芝风筝随风飘舞,声音嘹亮,城里人都能听得到。欢欣愉悦的气氛,感染了每一个人。

这中间还有个小插曲。有人做了一个巨大的石榴风筝,多人扛着准备到北山放鹞,结果因为风筝太大过不了镇安门,只能扛着风筝登上城楼后降下,再扛到北山上放飞。

秋凉之夜,月华如水。劳作一天得以歇息的老人,也许还会给孩子唱:月亮光光照竹坡,鸡乸耙田蛤唱歌。老鼠行街钉木屐,猫儿担凳等姑婆。

不管刮风下雨,如果你去旧城区中山公园,经常还能听到这类民谣。上了年纪的老阳江人,总爱聚在这里,天南海北地谈,随心所欲地唱。从清晨到天黑,唱走了流年,唱出了白发。

在中山公园听完一段民谣,来到车水马龙的南恩路,锈迹斑斑的铁皮棚罩住一条不起眼的小巷。这里是阳江九街十二巷之一的吴屋巷。沿两米来宽的小巷前行四五十米,街巷变得宽阔,三弯两拐,经过两道相依的花岗石门,低矮的围栏圈住老宅院角落的一方古井。麻石基座,井壁垒以青砖。正是清末进士姜自驺的旧宅。如今,姜氏后人依然在此居住。井水清冽,经年不竭,四邻常取水浣衣。

“以前的阳江城里,很多人家都有这样的井。”陈慎光说,城里人家多把古井建在屋前院落或天井中,一来作生活用水,二来可防范火灾,三是存在“四水归宅”的观念。另有“老阳江”介绍,阳江城曾经有四大名井,分别是:瓮垌巷的官井,学宫的陶公井,南门街的执瓢从之井,南门外的甘泉井。随着城市建设发展,许多古井被堙塞或废弃了,“幸存”下来的不多。

多少人物,几许往事,皆随雨打风吹去,只有深巷里的古井,仍在默默诉说流年。

说明:文中除引用历史文献外,还参考阳江文化学者陈计会著《漠阳访古》和阳江市地方志办公室编著《千年古城——阳江历史探源》,特致谢忱。

来源 | 阳江日报(策划/杨国华 统筹/许晓峰 撰文/张文兵)

摄影 | 梁文栋 阳江日报资料图